※本稿は、吉田肇『介護・老後で困る前に読む本』(NHK出版)の一部を再編集したものです。

長く住み続けられる自宅とは

2025年には団塊の世代が75歳以上となります。以後も75歳以上の人口割合は増え続けることが予想され、医療や介護のニーズの増加が見込まれています。そこで厚生労働省は、2025年をめどに「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける」ことができるよう、地域の包括的な支援・サービスを提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。地域包括ケアシステムの中軸となる公的機関が、地域包括支援センターで、介護相談の最初の窓口です。介護が必要になる前に、必要な支援サービスの所在地や支援内容を確認しておくと良いでしょう。

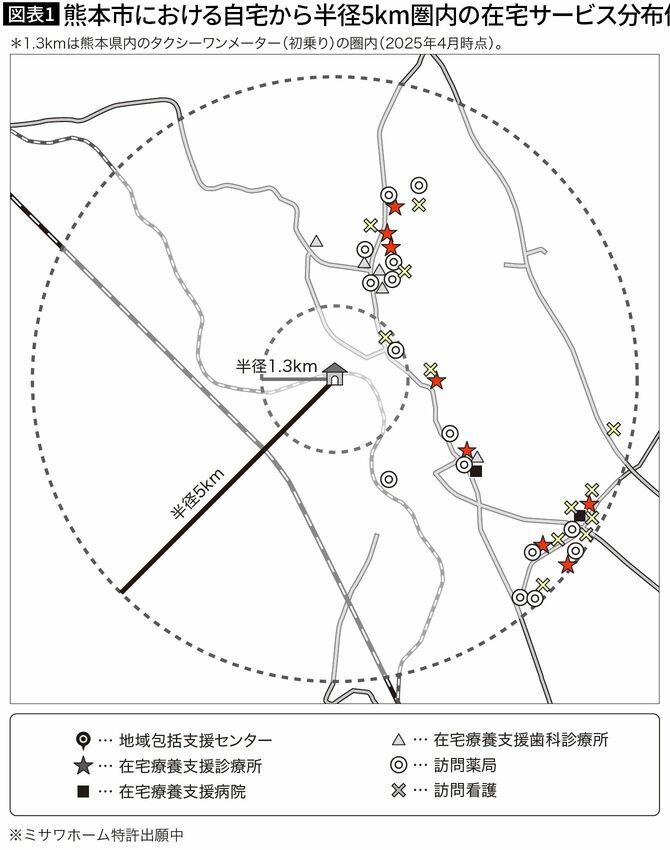

自宅で利用できる在宅サービスの範囲はおよそタクシーワンメーター(初乗り)圏内という想定のもと、自宅を中心に在宅サービスの拠点をマッピングしたモデル図を現在作成しています。中でも①在宅療養支援診療所②小規模多機能型居宅介護③定期巡回・随時対応サービスの3つのサービスが近隣にあると、自宅で長く住み続けることが可能になります。ただ、例えば図表1の熊本県熊本市のように、範囲を5キロメートル圏内に伸ばすことで対象の在宅サービスの選択肢が増えるなど、地域によって異なるのが実情です。

①在宅療養支援診療所

在宅療養支援診療所とは、通院が難しい患者さんや、自宅での療養を希望する患者さんが安心して療養生活を送れるよう、365日24時間体制で「訪問看護」「往診」に対応している診療所のことです。主に事前に日にちを決め、定期的に医師が自宅を訪問して診療や診察をする訪問診療と、急変したときなど突発的な状況で訪問して診療にあたる往診が受けられます。

訪問診療は一般的には月に1、2回の頻度で医師や看護師が行います。かかりつけ医を選ぶ際には、訪問診療を行っているかどうかもひとつのポイントになります。

「訪問」「通い」「宿泊」の機能をあわせ持つサービス

②小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、利用者ができる限り自立した日常生活を送れるよう、「訪問」「通い」「宿泊」の3つの機能をあわせ持つサービスのことです。

「訪問」はホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介助、掃除・洗濯・買い物・調理などの支援を行います。「通い」は利用者の施設への送迎を行い、食事や入浴などの介助、書道・生け花・体操などのレクリエーションプログラムや、リハビリテーションプログラムを提供しています。「宿泊」は利用者の施設への宿泊を受け入れ、食事や入浴の介助、機能訓練などを利用者に応じて提供しています。

私のこれまでの経験では、小規模多機能型居宅介護は利用者やご家族の満足度が非常に高いサービスのひとつです。「訪問」「通い」「宿泊」の3つの機能を組み合わせて利用することで、住み慣れた地域での生活を継続でき、手続きはひとつの事業所と契約するだけなのでシンプルです。また、3つのサービスを横断して提供しているため、常に顔なじみのスタッフにケアしてもらえるというのも心強い利点です。利用回数の制限はなく、利用者の体調や介護者の状況に合わせて柔軟にサービスを選択でき、サービス費用が月額定額制で予算を立てやすいというメリットもあります。