「将来世代のため」の政策が今を蝕む皮肉

「将来世代の負担を増やさないために……」

これは、政治家がよく減税に反対する際に使う枕詞です。一見もっともらしく聞こえますが、この20年間の国民負担率の上昇を振り返ると、結果的には将来世代の負担を増やし続けてきただけのように思えます。

もちろん、ツケを先送りしないことは大事ですが、そもそも昭和の人口増加前提の社会で通用した話を、少子高齢化の人口構造と人口減少必至の令和にあてはめ続けること自体がもはや無理筋ではないでしょうか。

人口は確実に減少します。何をどうしようがそれは確定しています。

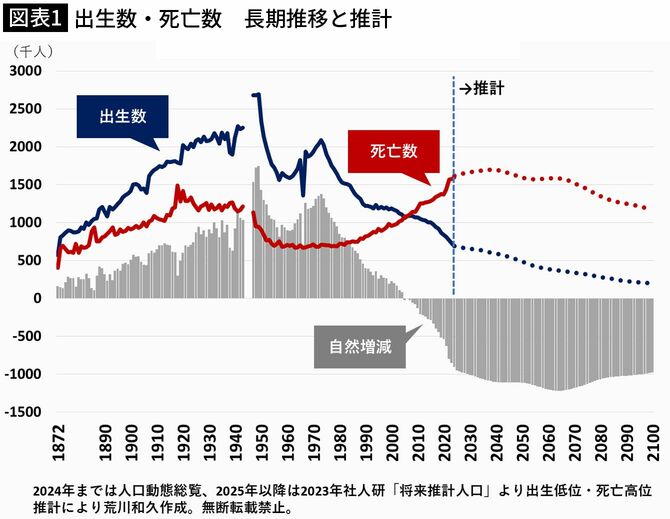

「2100年に日本の人口は6000万人になる(正確には6278万人)」という報道などを見聞きした人もいるかもしれませんが、あれは国立社会保障・人口問題研究所(社人研)による中位推計によるものです。しかし、この中位推計の数字は過去も含めて的中したためしがありません。だからといって推計がいい加減であるというのではなく、出生数でいえば1997年の低位推計通り、2019年までのコロナ禍まで寸分違わず推計が的中しています。2024年の出生数も低位推計では69万人としており、ほぼ実態と合致しています。

2100年の人口は大正時代とほぼ同じ5000万人

一方、死亡数は今まで中位推計通りに推移してきましたが、2022年以降は高位推計寄りに増えています。よって、今後の人口を考えるにあたっては、出生低位・死亡高位の推計に基づいてみるのが妥当です。それに基づけば、2100年の総人口は6000万人どころか4956万人となります。これは大正時代の1915年の人口とほぼ一緒です。

人口減少というと、「少子化をなんとかしないと」という話が出ます。もちろん出生数が減ることも人口減少の一因であることは確かですし、昨今の急激な出生減には何らかの手立てが必要ではありますが、とはいえ、出生数が多少改善したところで何も変わりません。というのも、これから起きる人口減少は少子化によってではなく「多死化」によって生じるものだからです。

ここで、明治時代からの日本の出生数と死亡数および出生数から死亡数を引いた自然増減の推移を確認しておきましょう。前述した通り2025年以降は出生中位・死亡高位推計を使用します。