Manchmal genügt schon eine kleine Investition. Dann ist man hinterher schlauer und spart im besten Fall sogar noch eine Menge Geld. Dass ältere Haushaltsgeräte mehr Energie verbrauchen als moderne, wissen die meisten.

Wie viel Energie beziehungsweise Kilowattstunden (kWh) sich der etwas betagte Kühlschrank zu Hause übers Jahr tatsächlich genehmigt, dürfte sich jedoch nur den wenigsten erschließen – denn das Kühlgerät zeigt es ja nicht an.

Wer den Energieverbrauch und damit seine Stromkosten reduzieren möchte, muss erst einmal wissen, wo man am besten ansetzt. Dazu muss man wiederum wissen, welches Gerät wie viel Energie konsumiert.

Was kostet eine Kilowattstunde Strom?

Ob der Kühlschrank jährlich nun 150 oder 400 kWh zieht, macht auch im Portemonnaie einen gewaltigen Unterschied: Bei einem „Strompreis“ – bitte verzeihen Sie den ungenauen Ausdruck – von 40 Cent pro kWh bedeutet das eine Differenz von 100 Euro, und zwar jedes Jahr! Mit einem kleinen Energiemessgerät für die Steckdose kommen Sie solchen Stromfressern schnell auf die Spur, die Investition von gut zehn Euro macht sich sofort bezahlt.

Lesetipp: Stromfresser finden und Verbrauch mit intelligenten Steckdosen reduzieren

Neben diesen Energiemessern stellen wir weitere Messgeräte vor, die wichtige Erkenntnisse liefern, wenig kosten und ohne spezielle Kenntnisse zu bedienen sind. Sozusagen messen für alle.

Lesetipp: Ist Schnellladen schädlich für den Handy-Akku? Die Antwort

Energieverbrauch im Haushalt: Stromfressern auf der Spur

Der durchschnittliche „Stromverbrauch“ – genauer auch hier: elektrische Energie – beträgt abhängig von Haushaltsgröße, Gewohnheiten und weiteren Faktoren zwischen 2000 und 5000 kWh pro Jahr.

Ein Blick auf die Abrechnungen der Vorjahre verrät, wo sich der eigene Verbrauch einordnet. Denn ein hoher Eigenverbrauch bietet nicht nur mehr Anreiz, diesen zu senken, sondern in aller Regel auch ein größeres Sparpotenzial.

Energie- oder Energiekostenmessgeräte wie das Logilink EM0003 messen unter anderem aktuelle Wirkleistung und Energiemenge über die Zeit.

IDG

Genau dabei hilft ein Energiemessgerät wie dieses hier. Eingesteckt als Zwischenstecker, zeigt es als wichtigste Daten aktuelle Wirkleistung und den Energieverbrauch über die Zeit an. Aus diesen beiden Werten lässt sich für jedes Gerät einfach dessen Jahresverbrauch errechnen, und damit kommen Sie den Stromfressern schnell auf die Spur.

So geht’s: Damit eine Messung aussagekräftig ist, ist die „Art“ des jeweiligen Elektrogeräts entscheidend. Zieht es wie die vielen kleinen Standby-Verbraucher im Haushalt kontinuierlich etwa konstant viel Strom, genügt eine kurze Messung der Leistung.

Jedes Watt Leistung summiert sich in 24 Stunden auf 24 Wh oder pro Jahr (mal 365 Tage) auf knapp 9000 Wh oder neun kWh. Der schon genannte Kühlschrank dagegen arbeitet diskontinuierlich und benötigt vor allem dann Energie, wenn der Kühlkompressor läuft.

Hier müssen Sie den Energieverbrauch mindestens 24 Stunden lang erfassen, noch genauer über mehrere Tage. Zeigt der Wert nach einer Woche beispielsweise fünf kWh, entspricht dies einem Jahresverbrauch (mal 52 Wochen) von 260 kWh.

Ein Zwischenzähler im Sicherungskasten zeigt in Etagenwohnungen Strom- und Energieverbrauch. Solche Zähler muss eine Elektrofachkraft montieren.

IDG

Bei der dritten Geräteart wie Wasch-, Spül-oder Kaffeemaschine misst man den Energieverbrauch pro Durchlauf. Multipliziert man diese Werte mit der durchschnittlichen Nutzungshäufigkeit pro Tag oder Woche, kann man die ungefähren Verbrauchsdaten für ein Jahr beziffern.

Positiver Nebeneffekt: Mehrere Durchläufe mit verschiedenen Programmen bei Spül- und Waschmaschine legen zum Teil erhebliche Verbrauchsunterschiede zwischen Ecound Intensivbetrieb offen.

Siehe auch: So prüfen Sie die Leistung, Stromstärke und Spannung von USB-Ports

Viele Standby-Verbraucher: Kleinvieh macht auch Mist

Als Standby-Verbrauch bezeichnet man die Leistung, die Elektrogeräte im Schein-Auszustand verbrauchen. Denn vieles ist nicht wirklich ausgeschaltet, sondern verbraucht kontinuierlich etwas Energie.

Bei den meisten modernen Geräten darf die Leerlaufleistung ein halbes beziehungsweise ein Watt nicht überschreiten, bei internetfähigen Geräten liegt der Maximalwert seit 2017 bei drei bis zwölf Watt. Ältere Geräte wie eine betagte Stereoanlage, ein DVB-Empfänger oder Ähnliches können jedoch deutlich mehr verbrauchen.

Angesichts der Vielzahl der Kleingeräte zu Hause lohnt es sich wirklich, jedes einzeln nachzumessen. 30 „versteckte“ Zusatzwatt im 24/7-Dauerbetrieb verursachen Stromkosten von gut 100 Euro pro Jahr.

Dazu drei Tipps:

- Für die Messung geringer Standby-Verbräuche muss das Messgerät auch kleinere Leistungen erfassen, mindestens herunter auf ein halbes Watt. Außerdem sollte die Anzeige die Leistung in 0,1-Watt-Schritten auflösen.

- Zweitens: Statt die Messwerte auf einem Display zu zeigen, werden sie von immer mehr Modellen per WLAN aufs Smartphone übertragen. Die zugehörigen Apps bieten – anders als die einfachen Messgeräte – häufig auch eine Logger-Funktion, zeichnen die Daten also ständig auf.

- Wer drittens den Gesamtstromverbrauch zu Hause im Blick haben möchte, aber im Mehrfamilienhaus keinen ständigen Zugang zum Stromzähler hat, kann sich im Sicherungskasten einen Zwischenzähler montieren lassen. Drei-Phasen-Zähler für die Hutschienenmontage kosten zwischen 30 und 50 Euro, hinzu kommen mindestens 100 Euro für den Einbau durch einen Elektriker.

Messadapter für Ladegeräte, Powerbanks und Geräteakkus

Früher war es bei USB einfach: Die Spannung betrug fünf Volt, der Strom war auf 0,5 Ampere begrenzt. Doch längst liegen Spannung und Strom viel höher und sind obendrein variabel.

Welche Strom-/Spannungskombination Netz-/Ladegerät und angesteckter Verbraucher wählen, handeln beide Seiten auch unter Berücksichtigung des verwendeten Kabels jedes Mal neu aus.

Ob das theoretisch Mögliche von USB Power Delivery, Quick Charge und Co. tatsächlich erreicht wird, erfährt man jedoch nicht. Schließlich existiert auch hier in aller Regel keine Anzeige für Strom und Spannung.

Genau dies aber bieten kleine USB-Messadapter, die man zwischen Ladegerät beziehungsweise Netzteil und Verbraucher steckt. Standardmäßig erscheinen auf dem Display die Messwerte von Spannung, Strom und Leistung.

Der Autor verwendet seit geraumer Zeit einen USB-C-Tester mit der Bezeichnung KWS-1902C.

Kein Schmuckstück: Das Display dieses USB-C-Messadapters ist alles andere als hübsch oder gut ablesbar, doch es zeigt alle wichtigen Werte inklusive der Energiemenge in mWh.

IDG

Das Gerät für etwa zehn Euro ist alles andere als ein Schmuckstück: Die Farben am Display sind grell, und die Anzeige ist sehr klein. Dafür zeigt der Messadapter neben den Standardwerten auch die Stromrichtung und die geflossene Energiemenge.

Mit diesem Wert lässt sich die Kapazität auch von fest verbauten Akkus bestimmen, zum Beispiel solchen im Smartphone, Notebook oder in einer Powerbank. Beim Smartphone, Notebook oder ähnlichen Geräten misst man dazu die Energiemenge, die bei völlig entleertem Akku fürs vollständige Laden erforderlich ist.

Bei einer Powerbank wird umgekehrt die Energie fürs vollständige Entladen erfasst. Der anschließende Vergleich dieser Messwerte mit den Sollkapazitäten der (neuen) Akkus gibt Aufschluss über ihren Zustand. Der Windows-Befehl

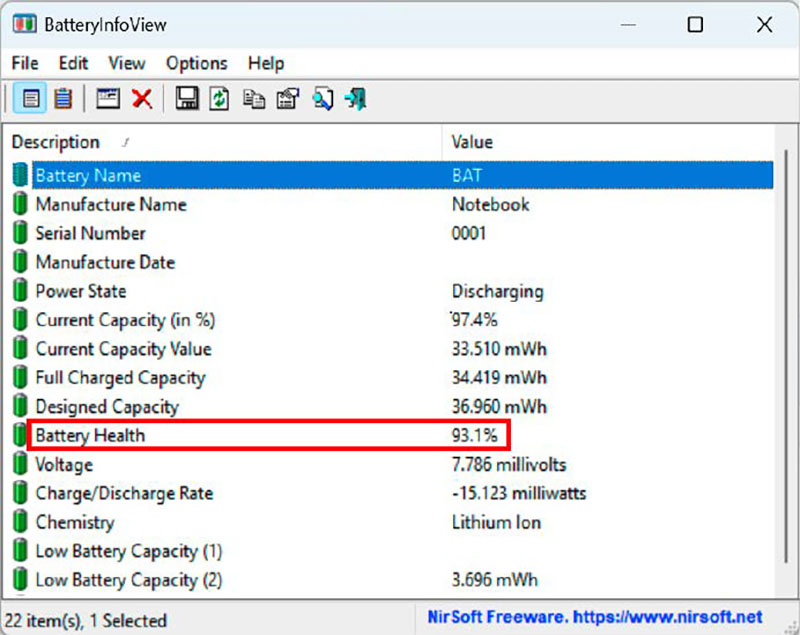

powercfg /batteryreport oder das Tool Battery Info View liefern viele weitere Daten über den Notebookakku. Für die Batterie im Android-Smartphone erledigt dies unter anderem die App Accubattery.

Weil der genannte KWS-1902C-Messadapter Spannungen bis 30 Volt und Ströme bis fünf Ampere sowie die Schnellladestandards Quick Charge 2 und 3 sowie Power Delivery unterstützt, eignet er sich gut für die meisten Test- und Mess-Szenarien.

Das Windows-Tool Battery Info View gibt genau Auskunft: Der Akku in diesem Notebook verfügt noch über gut 93 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität im Neuzustand.

IDG

Spannungen bis 48 Volt und maximal 240 Watt Leistung zeigt ein namenloser Messadapter, der im Doppelpack bei Amazon knapp zehn Euro kostet. Die Möglichkeit, die geflossene Energiemenge zu messen, bietet er jedoch nicht.

Per Windows-Befehl: So ermitteln Sie Lade-, Laufzeit und Kapazität Ihres Laptop-Akkus

Auch hier zwei Tipps: Ein USB-Messadapter eignet sich gut, um durch Ausprobieren ältere leistungsschwache USB-Kabel auszusortieren. Zweitens: Statt für den modernen Typ C gibt es auch Modelle für klassische USB-A-Stecker und -Buchsen.

Multimeter, Temperatur und Abwärme vom Prozessor

Die Bezeichnung Multimeter oder Vielfachmessgerät macht es bereits klar: ein Gerät, das sich für viele Zwecke eignet, unter anderem zum Messen von Spannungen, Strömen und Widerständen sowie zum Prüfen von Durchgang, Kondensatoren und Dioden. Daraus ergeben sich fast unzählige Einsatz-Szenarien.

Für die meisten Zwecke genügen einfache Modelle, die im Onlinehandel schon für weniger als 15 Euro erhältlich sind. Teurere Geräte bieten mehr Komfort, wie die automatische Wahl des Messbereichs, das Speichern von Mini- und Maximalwerten oder einen USB-Anschluss zum Übertragen und Auswerten der Daten am PC.

Einstellrad für die Wahl des Messbereichs, Display, drei Buchsen und zwei Kabel: Das sind die typischen Elemente von Vielfachmessgeräten.

IDG

Neben Universalmessgeräten gibt es eine Reihe von Sensoren für bestimmte Zwecke. Beispielsweise, um die Qualität der Raumluft im Allgemeinen oder den Gehalt von Kohlenmonoxid, -dioxid, Feinstaub oder flüchtigen organischen Verbindungen im Einzelnen zu erfassen.

Die einfachsten Geräte kosten kaum mehr als zehn Euro, erhältlich sogar bei Ikea. Eine Auswahl smarter Geräte bietet unser Onlineratgeber.

Ein IR-Digitalthermometer ist praktisch zum Messen von Oberflächentemperaturen: Beispielsweise lässt sich prüfen, wie heiß das Smartphone beim Laden wird oder die Unterseite des Notebooks unter Volllast.

IR-Oberflächenthermometer starten bei etwa 15 Euro. Wer die Oberflächentemperatur nicht nur punktuell, sondern flächig als Bild erfassen möchte, muss mit 200 oder 300 Euro für eine Wärmebildkamera deutlich tiefer in die Tasche greifen.

IR-Oberflächenthermometer zum Preis ab 15 Euro messen die Temperatur warmer oder heißer Elektrogeräte genauso wie die der Bratpfanne auf dem Herd.

IDG

Wärmebildkameras helfen gleichermaßen beim Aufspüren defekter elektronischer Bauteile wie von Wärmeverlusten bei schlechter Dämmung.

Apropos Wärme: Die Abwärme des Hauptprozessors im Rechner lässt sich zwar nicht genau messen, jedoch einfach überschlagen. Eine Desktop-CPU der 95-Watt-TDP-Klasse darf kurzzeitig auch über 100 Watt verbrauchen.

Diese Leistung auf etwa vier mal vier Zentimeter Prozessoroberfläche entspricht ziemlich genau der einer gewöhnlichen Kochplatte bei voller Leistung! Dass da ein entsprechend starker Kühler her muss, um die Wärme abzutransportieren, versteht sich von selbst.

Was anfangen mit den Werten zum Energieverbrauch?

Wer etwas Ehrgeiz entwickelt, sammelt schnell jede Menge Verbrauchswerte der zahlreichen Elektrogeräte zu Hause. Um die Realverbräuche einzuordnen, muss man sie mit denen moderner, stromsparender Geräte vergleichen.

Dabei helfen Onlinedatenbanken wie Geizhals.de und für bestimmte Produktkategorien auch die offiziellen EU-Energielabel. Wie unser Kühlschrankbeispiel zeigt, kann sich der Neukauf eines Geräts auch finanziell schon nach wenigen Jahren lohnen.

Einsparpotenzial bieten auch ältere Router: Während eine moderne Fritzbox im Normalbetrieb weniger als zehn Watt benötigt, können es bei alten Routern über 20 Watt sein. Die Differenz summiert sich im 24/7- Dauerbetrieb auf mehr als 100 kWh oder zusätzliche Stromkosten von 40 bis 50 Euro pro Jahr.

Jenseits aller technischen Neuerungen lohnt sich ein Neukauf also auch finanziell nach drei oder vier Jahren. IT-Geräte wie PCs, Drucker, Netzwerkfestplatten und mehr sollten bei Nichtgebrauch konsequent in den Ruhe- beziehungsweise Standby-Modus wechseln.

Die Sensoren im Smartphone nutzen

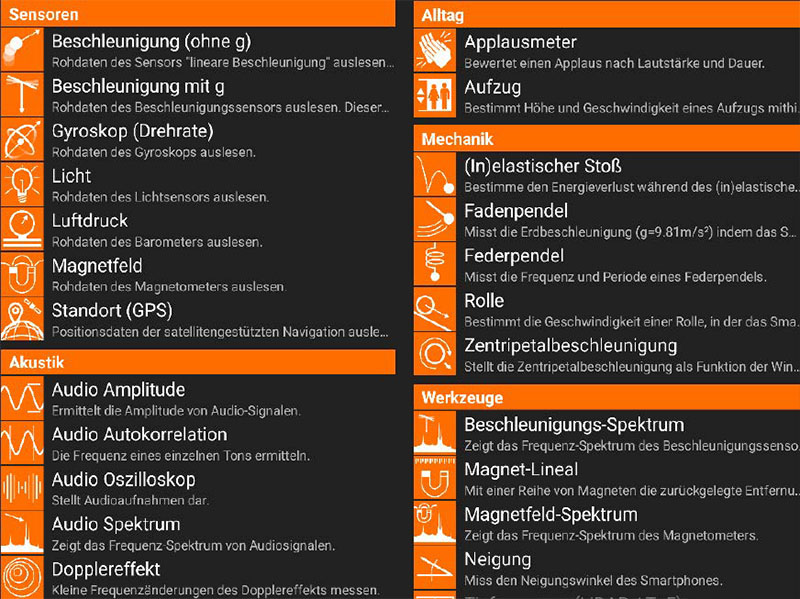

Nur ein Ausschnitt der vielen Experimente in der Gratis-App Phyphox der Universität Aachen. Die Sensoren zum Erfassen der Messdaten sind ohnehin im Smartphone verbaut.

IDG

Bei vielen Apps nutzt man die im Mobiltelefon integrierten Schnittstellen ganz selbstverständlich: Öffnet man Google Maps, aktiviert dies automatisch den GPS-Empfänger zur Anzeige des aktuellen Standorts.

Doch Smartphones verfügen über sehr viel mehr Sensoren, die sich auch zum Messen nutzen lassen. Die kostenlose App Phyphox („Physical Phone Experiments“) der Universität Aachen bietet eine interessante Zusammenstellung von Alltagsexperimenten.

Die einzelnen Experimente – von der Aufzuggeschwindigkeit bis zur Entfernungsmessung per Sonar – werden in der App ausführlich beschrieben und erklärt.